[조선일보]말 안통하는 母子… 숙제도 놀이도 함께 못해

말 안통하는 母子… 숙제도 놀이도 함께 못해

말 안통하는 母子… 숙제도 놀이도 함께 못해

'동남아 엄마'의 아이들 ③ 이주여성 '엄마'의 절망

가사노동에만 매여 한국말 제대로 못 배워

이주 여성 70% "언어 장벽이 가장 큰 문제"

일부 아이들 엄마이름 모르고 얼굴도 못그려

이길성 기자(팀장) atticus@chosun.com 기자의 다른 기사보기

이지혜 기자 wise@chosun.com 기자의 다른 기사보기

김진명 기자 geumbori@chosun.com 기자의 다른 기사보기

이영민 기자 ymlee@chosun.com 기자의 다른 기사보기

'2000년 경남의 한 시골마을로 시집온 필리핀 새댁은 이듬해 아들을 낳았고, 그 아이가 커서 올해 초등학생이 됐다.'

이렇게 요약될 수 있는 지난 8년 세월에 대해 묻자, 병현(가명·7)이 엄마 마리아(가명·36)씨는 일어나 장롱을 열었다. 그 속에서 은색 십자가가 달린 묵주를 꺼냈다. "남편과 아들이 잠든 밤에 그걸 움켜쥐고 울며 기도한 날이 많았다"고 말했다.

결혼 이듬해 병현이가 태어난 뒤에도 남편(45)과 시어머니(67)는 생활비를 주지 않았다. 두 사람은 마리아가 외출하는 것을 원하지 않았고, 돈이 없으니 마리아는 시장도, 가게도 거의 갈 수 없었다.

시어머니는 '말귀'를 못 알아듣는 며느리에게 "필리핀으로 돌아가라"며 짜증을 냈고 가끔은 때리기도 했다. 남편이 좋아하는 한국음식을 만들고 싶었지만, 시어머니는 가르쳐주지 않았다. 농사꾼인 남편은 평소에는 말이 없다가도 술에 취하면 아내를 원망했다.

- ▲ 지난 6일 오전 서울 성북동 어린이집 앞에서 한 이주 여성의 딸이 헤어지는 것이 서운 한 듯 엄마를 끌어안고 있다. 한국말이 서툰 엄마에게는 불안해 하는 아이를 달래는 것 이 쉽지 않은 일이다. 이태경 기자 ecaro@chosun.com

마리아 부부는 그 해 시댁 앞 컨테이너로 옮겼다. 2번의 여름과 2번의 겨울을 그곳에서 났다. 2005년 시댁에서 좀 더 떨어진 지금의 시멘트 블록집으로 옮겼다.

마리아는 지난 3월부터 한국어를 배우고 있다. 나라에서 방문교사를 보내준다는 것을 처음 알았다. 수업 첫날 마리아는 그런 서비스가 있다는 데 놀랐고, 방문교사는 마리아의 한국말이 3~4살 수준이라는 데 놀랐다. 말 없는 남편과 무서운 시어머니, 어린 아들이 마리아가 아는 세상의 전부였던 탓이다.

병현이가 학교에 다니기 시작하면서 마리아는 전에는 몰랐던 고통이 생겼다. 아들이 학교에서 갖고 오는 '알림장'이라는 것도 잘 모르겠고, 병현이가 물어보는 숙제도 도와줄 수가 없기 때문이다. 아침에 나가 저녁에 녹초가 돼 돌아오는 남편에게 도움을 기대할 수도 없다.

마리아는 지난달 병현이의 담임 선생님을 찾아갔다. 그녀는 "선생님한테 영어를 가르쳐 줄 테니, 대신 우리 아들에게 한국말을 잘 가르쳐달라"고 부탁했다. 그날 이후 병현이가 제출하는 알림장엔 'My name is ~' 같은 영어 문장들이 적혀왔다. 병현이 선생님은 "쉽고 간단한 영어 문장이어서 '그만두시라'고 하고 싶지만 엄마의 애타는 심정이 담긴 것이어서 말을 꺼낼 수가 없다"고 했다.

마리아가 이주여성들을 대표할 수는 없지만, 그의 생활은 이주여성이 한국에 시집와서 아이를 낳고 엄마가 된다는 것이 얼마나 어렵고 서러운지를 보여준다. 이주여성들은 결혼 초기엔 남편이나 시댁의 차가운 시선 때문에, 아이들이 자라면서는 모성을 표현할 수 없어 고통을 겪는다.

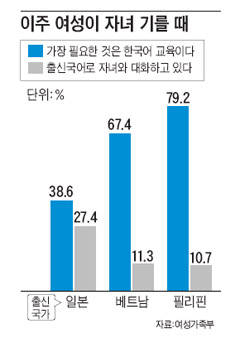

2006년 당시 여성가족부가 이주여성 엄마들에게 '자녀를 기르면서 가장 큰 어려움이 뭐냐'고 물었을 때 베트남과 필리핀 엄마 10명 중 7~8명이 "말이 통하지 않는 것"이라고 말했다. 영어처럼 대접받는 일부 외국어를 빼면, 한국말만 하기를 요구하는 사회 분위기 때문에 아이에게 모국어를 가르치기도 힘들다. 코시안의 집 김영임 소장은 "서툰 한국말로 기르면서 아이가 아플 때나 잠 들 때만 베트남 노래를 불러 준 엄마도 있었다"고 말했다.

말이 통하지 않으니 세상 그 누구보다도 가까워야 할 엄마와 자녀 사이에 장벽이 생기기도 한다. 남서울대학교 민성혜 교수는 작년 이주여성 엄마를 둔 만 6세에서 8세 사이 자녀 165명의 심리를 연구했다. 그들에게 '엄마 얼굴을 그려보라'는 주문을 했다. 25명의 아이들이 아무것도 그리지 못했다.

아프다는 핑계를 대는 아이도 있었고, 연필만 쥔 채 꼼짝 않고 앉아 있는 아이도 있었다. 그나마 엄마 얼굴을 그린 아이들의 그림에는 이목구비(耳目口鼻)가 없거나, 눈동자가 없었다. 엄마의 이름을 물었을 때 "모른다"거나 "이름이 길어서 싫다"고 답한 아이들도 있었다. 민 교수는 "엄마와 충분히 친밀한 관계를 맺지 못했다는 뜻"이라고 말했다.